重要なお知らせ

開催中・開催予定の展覧会

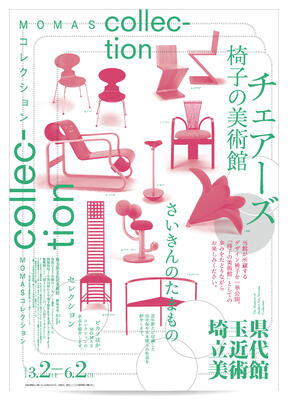

開催中 コレクション展

MOMASコレクション2024.3.2[土] - 2024.6.2[日]

新着情報

| 2024.4.1 | 広報紙ZOCALO4-6月号を発行しました。 |

|---|---|

| 2024.3.31 | 2024年度の展覧会スケジュールを公開しました。 |

| 2024.3.2 | MOMASコレクションが開幕しました。 |

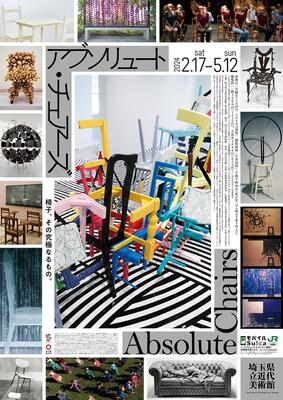

| 2024.2.17 | 企画展「アブソリュート・チェアーズ」が開幕しました。 |

| 2024.2.15 | 埼玉県立近代美術館協議会の開催について |

| 2023.12.19 | 【一般展示室】R6.1受付から電子メールによる受付を開始します。 |

| 2023.11.8 | 公募展「みつめて、かんじて、たべてみて -作品のみかた・味わいかた」の受賞作品決定! |

| 2023.6.20 | 令和5年度埼玉県学芸員採用選考について |

| 2023.4.20 | 令和5年5月1日(月)北浦和公園で「第94回埼玉県中央メーデー」が開催されます。 |

| 2023.4.18 | QRコード決済の取扱いを再開しました。 |

| 2023.3.30 | 当館の「収蔵品検索」システムが「ジャパンサーチ」との連携を開始しました。(外部リンク) |